En mi casa, todavía conservo un sobre amarillo. Dentro, están los nombres del Grupo 32: 35 jóvenes bolivianos que, entre febrero y marzo de 2006, vinieron a Cuba para recibir un curso intensivo como técnicos en trabajo social comunitario, en la Escuela de Instructores de Arte de Santa Clara.

Guardo también las planeaciones de contenido, los informes manuscritos de clase, los trabajos en equipo que ellos presentaron, los guiones de la radiobase matutina que mis compañeros de aula preparaban con entusiasmo. Y entre esas hojas, una cita de Jaime Sabines:

“Vamos a guardar este día/ entre las horas, para siempre”.

Yo estaba a punto de terminar el cuarto año de mi carrera de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. De pronto, me vi convertida —sin madurez ni método— en profesora de un aula numerosa. Impartí seis temas: desde “La concepción revolucionaria del trabajo social” hasta “La estructura de organización social comunitaria”. En aquellas semanas hablamos de ideología, comunicación, códigos, ruidos, propaganda.

Pero no sabíamos aún cómo hacerlo bien. Cuba no contaba con una metodología consolidada para el trabajo social; la que hoy sí existe, gracias al aporte de investigadoras como la doctora camagüeyana María Teresa Caballero Rivacoba, era entonces una necesidad en construcción.

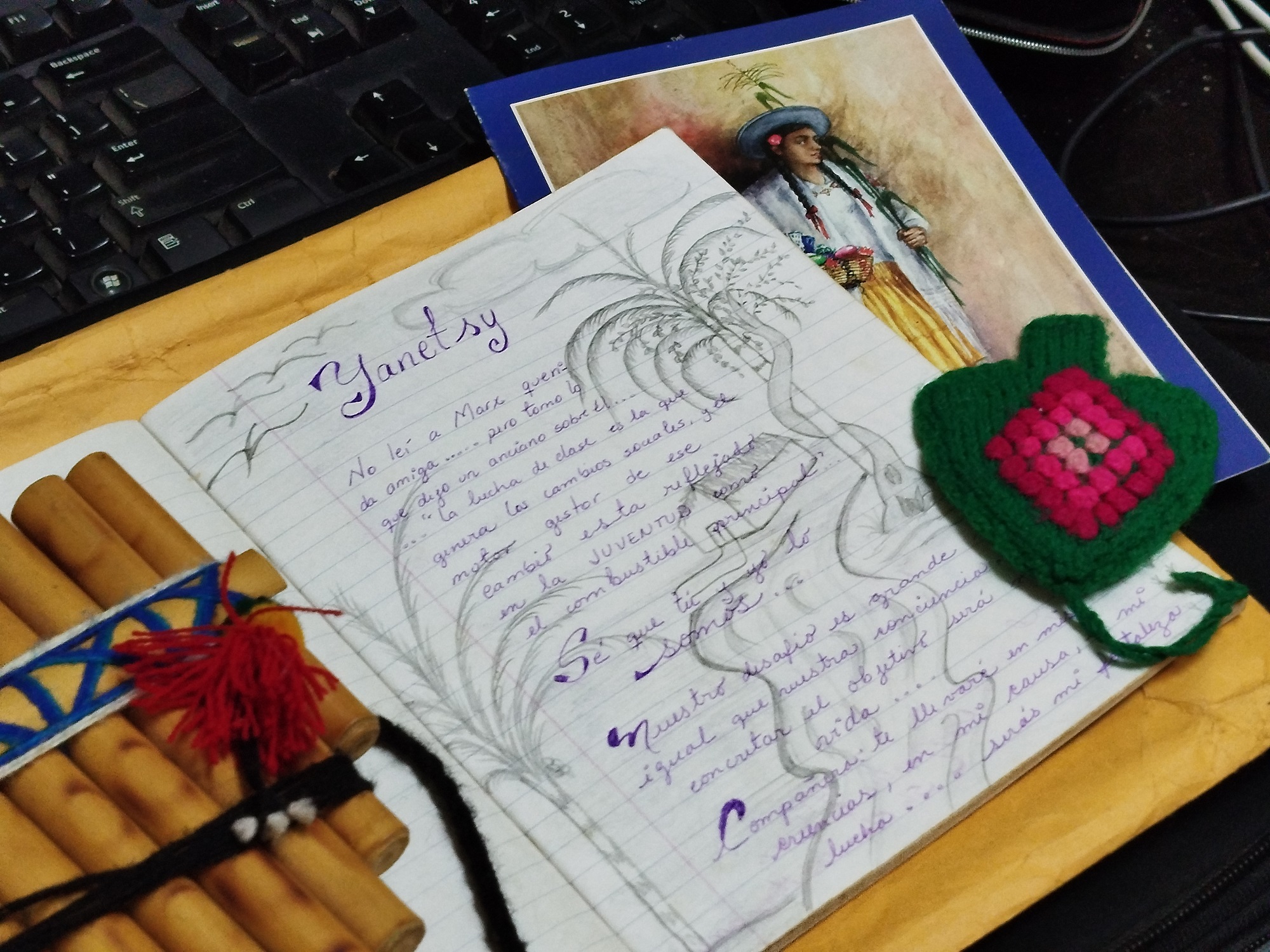

Han pasado casi veinte años. Hoy he vuelto a leer los mensajes que esos muchachos —tan jóvenes como yo— me dejaron en una libreta de despedida.

Flores, estrellas, poemas, dibujos de mi perfil. Uno escribió: “Conserva la paz de tu alma en la ruidosa confusión de la vida… el mundo todavía es hermoso. Sé cauto y ¡esfuérzate por ser feliz!”. Muchos agradecían mi sonrisa. Yo, sin entender del todo lo que hacíamos, fui para ellos una guía, una presencia, una voz.

Esta memoria volvió a mí con fuerza durante el curso “Trabajo social y trabajo comunitario: apuntes en función de la comunicación”, impartido recientemente por la doctora Caballero Rivacoba e impulsado por la Unión de Periodistas de Cuba en Camagüey. Por primera vez, comprendí el error: confundíamos trabajo en la comunidad con trabajo comunitario. Aquella escuela, aunque noble en intención, no promovía la transformación endógena de los territorios. Era una experiencia intensiva, y en cierta medida, intrusiva, construida desde afuera, no desde la participación real de los sujetos sociales.

Ese ha sido uno de los ejes del curso: comprender el trabajo comunitario como proceso y no como evento, como construcción conjunta y no como acción impuesta. La profesora fue tajante desde el inicio: existe una distorsión conceptual reproducida desde la prensa y también por los propios actores institucionales. Llamamos trabajo comunitario a lo que no lo es, y con ello desvirtuamos el poder transformador que debería tener.

La comunicación, desde esa perspectiva, no puede limitarse a narrar actividades. Debe asumir su papel como herramienta política, ética y cultural al servicio del cambio. Comunicar sobre trabajo comunitario integrado no es cubrir un acto, ni contar que se “hizo algo en un barrio”.

Es preguntarse —y preguntar a los protagonistas— ¿qué se transformó realmente en esa comunidad?

La formación de profesionales del trabajo social en Cuba, como la nueva carrera que abre en la Universidad de Camagüey, es un paso impostergable para legitimar una práctica que ha sido muchas veces malentendida. Como bien afirma la doctora, el reto es tener al trabajador social como un profesional, no como un improvisado asistente. El trabajo social no es caridad, ni mero acompañamiento; es acción transformadora, participativa, emancipadora.

Para los comunicadores, el compromiso es doble. Debemos informar con precisión, evitando reproducir las falsas etiquetas. Pero también debemos ser agentes de concientización: ayudar a que la ciudadanía, las instituciones y los propios actores sociales reconozcan cuándo un proceso es verdaderamente comunitario, y cuándo solo lo parece.

Miro aquel sobre amarillo como un espejo. Tampoco era plenamente consciente de lo que significó ese curso para aquellos bolivianos. Recuerdo sus preguntas escritas para Fidel Castro antes del intercambio en el Palacio de Convenciones de La Habana: ¿Qué resultado debe tener el trabajo social en las comunidades? ¿Cómo podemos ayudar desde el trabajo comunitario al gobierno de Evo Morales? Preguntas marcadas por la esperanza, por la admiración política, por la búsqueda de herramientas para su país. No sé si obtuvieron las respuestas que esperaban, pero yo, dos décadas después, empiezo a encontrar las mías.

Guardo aún los aretes de piedrecitas que me regalaron, una zampoña, una bandera de los pueblos indígenas. Objetos humildes y simbólicos, que me sugieren también todo lo que no comprendí en ese momento. Lo que más me marcó no fueron las clases, ni siquiera la cercanía fugaz con Fidel en aquel salón plenario del Palacio de Convenciones. Lo más impactante fue sentir que vivíamos en una escuela distinta, casi un país paralelo: nos daban manzanas que Cuba no cultiva, panes con jamón y queso, yogur, dulces en nylon, refrescos gaseados. Mientras en mi universidad, como becada, a veces faltaba el arroz o el pan. Yo no podía comerme aquellas manzanas. Las guardaba para traerlas a casa. Las escondía como si fueran tesoros.

Esa contradicción —esa distancia entre lo que se nos mostraba y lo que vivíamos— me parece hoy el símbolo más claro del modo en que, como país, hemos gestionado nuestras crisis sociales. Por mucho tiempo creímos que el trabajo social no era necesario en el socialismo, porque en teoría no debía haber problemas estructurales. Pero la realidad nos contradice: crecen la desigualdad, la estratificación, la vulnerabilidad.

Por eso el curso de Caballero Rivacoba no solo reordena conceptos, siembra preguntas. ¿Cómo comunicar hoy el trabajo comunitario, cuando Cuba atraviesa una de las etapas más complejas de su tejido social? ¿Qué papel debemos asumir los periodistas, los profesionales, los decisores, ante el desgaste del modelo paternalista, que ha cultivado más espera que iniciativa?

La respuesta no está únicamente en más diagnósticos, ni en replicar proyectos. Como bien dijo la profesora en clase: “Nuestras políticas han sido universales e igualitarias, pero no todo el mundo necesita lo mismo”.

Hoy, más que nunca, se requiere mirar las diferencias con responsabilidad.

Necesitamos comunidades dispuestas, emprendedoras, con sentido de pertenencia; no esperando que se les resuelva, sino generando desde dentro, con los recursos que sí tienen, procesos de transformación. El desarrollo ya no puede depender solo del Estado: depende de la gente, de su capacidad para organizarse, autogestionarse, y decidir su rumbo.

Y en ese entramado, la comunicación no puede ser cómplice del autoengaño. Debe contribuir a desnudar las falsas narrativas, a mostrar sin eufemismos dónde están los vacíos y quiénes están trabajando de verdad para llenarlos.

Contar las historias de quienes sí transforman, sí participan, sí sostienen la esperanza, es también un acto de justicia.

Tal vez ahí, en esa combinación de memoria, autocrítica y verdad, pueda germinar otra manera de narrarnos como país. Una donde las manzanas no se guarden como símbolo de escasez, sino como promesa de un fruto propio.