CAMAGÜEY.- En el escenario, dos hombres se miran, se reconocen y deciden arriesgar la felicidad. Nada más y nada menos. Sin aspavientos ni trampas dramatúrgicas, Smiley se planta frente al público como un espejo amable y desafiante, donde el amor se cuenta sin máscaras ni excusas.

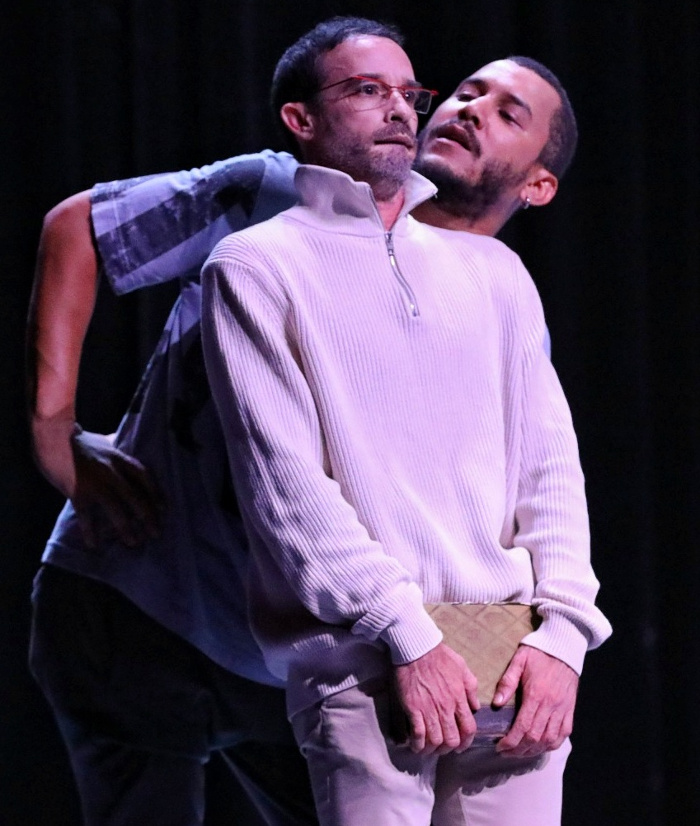

Roberto Romero (Álex) y Georbis Martínez (Bruno) trazan en escena un mapa de emociones que oscila entre la ternura, la ironía y el deseo. En sus cuerpos, el juego actoral tiene un diapasón justo: el roce de lo cotidiano, la pausa del pudor, el desenfado que no necesita justificar su naturaleza. No hay artificio; hay verdad.

Georbis, habanero de 1982, regresa a Cuba con la madurez que dan los años de trabajo y la experiencia de vivir en España. De allá trajo un rigor en el decir y la convicción de que el público busca personajes de actualidad, que dialoguen con su tiempo. Su Bruno se sostiene en ese aprendizaje: la palabra dicha con naturalidad, el gesto medido, la emoción que no se sobreactúa.

Roberto Romero, nacido en 1997 en Pinar del Río, representa una generación más joven pero con firme presencia en la televisión y el cine cubanos. Sus interpretaciones en El derecho de soñar y Renacer revelaron un talento que encuentra plenitud sobre las tablas, bajo el influjo de Carlos Díaz y el laboratorio constante que es Teatro El Público. Su paso por Réquiem por Yarini y Las amargas lágrimas de Petra von Kant le dejó la impronta de un teatro que se atreve a tocar fibras, a incomodar y a conmover.

Ambos coincidieron en Réquiem por Yarini, aunque no formaron parte del elenco que visitó Camagüey. Ahora regresan, por su cuenta y riesgo, con un proyecto que rompe la rutina capitalina. La gira de Smiley —autogestionada, independiente— ya recorrió Pinar del Río y llegó al Teatro Avellaneda de Camagüey, para seguir rumbo a Villa Clara y a Cienfuegos. Un gesto casi insurgente en el panorama teatral: sacar de La Habana una puesta contemporánea y llevarla donde el público también espera.

La escenografía es mínima: apenas algunos elementos que sugieren la casa de Álex o el bar Vero. Pero ellos llenan todo. Con su manera de decir, con la energía del cuerpo, con el dominio del ritmo escénico, logran que la historia respire. En ciertos momentos, rompen la cuarta pared y nos invitan a su mundo; uno termina sintiéndose dentro, acompañándolos en esa búsqueda del amor.

“Queremos que la gente la pase bien, se divierta y también reflexione sobre el amor, no solo el de la comunidad LGBTIQ+, sino el amor en general”, explica Roberto. Y Georbis resume el efecto del montaje: “El público sale feliz y enamorado”.

Y es cierto. Smiley provoca ese pequeño milagro de hacer reír sin burlarse, de hacer pensar sin pontificar. En tiempos de fracturas, ofrece un oasis donde la risa funciona como reconciliación y la comedia como resistencia al dogmatismo.

La pieza no pretende enseñar nada; propone diálogo. En ello coincido con la mirada del teatrólogo Eberto García Abreu, al recordar que la crítica no es para dar lecciones: es participación, apertura, relato. Smiley también participa, abre, relata. Gestiona su opinión desde la escena, sin imponer un discurso sino revelando una humanidad posible.

El humor —abiertamente picante, ingenioso— se convierte en una forma de ternura. Los atrevimientos están matizados por la empatía; las bromas desarman prejuicios. Todo fluye como un tejido de acciones —la conversación, el desencuentro, el reencuentro— donde el público completa el sentido.

En Camagüey, ese público respondió con complicidad. La sonrisa del título se volvió colectiva. Y acaso ahí está el centro: Smiley nos revisa y corrige con suavidad, nos invita a reevaluar nuestras ideas sobre el amor, el deseo, la libertad.

En un país donde las giras teatrales desde La Habana son todavía excepción, este proyecto —nacido del impulso de sus actores— reivindica la necesidad del encuentro. Porque cada función es todo el tiempo armando y dejando ir: un acto efímero que construye memoria.

Y la memoria que deja Smiley es la de una sonrisa franca, esa que no se borra al caer el telón.

Como el emoticón que da nombre a la obra —dos puntos, guión y paréntesis—, esa mínima curva del lenguaje digital que, aún desde la distancia, puede decirlo todo: :-)