CAMAGÜEY.- A inicios de la Guerra de Independencia la situación sanitaria de Cuba era desastrosa. Las autoridades coloniales apenas solventaban no ya las necesidades de la población, ni siquiera la de miles de militares españoles dispersos por todo el país.

Según crónicas de la época desde por lo menos la primera parte del siglo XIX los pobladores de pueblos y ciudades debieron enfrentar en solitario, con la ayuda de los médicos cubanos, muchos de ellos de brillante ejecutoria, la atención de la salubridad.

En Puerto Príncipe, por ejemplo, no es difícil hallar en la prensa comentarios sobre la pésima situación de la sanidad pública a pesar de que nuestro territorio no fue uno de los más afectados por enfermedades y epidemias que resultaron graves en otras regiones del país. De todas formas para los inicios de la Guerra de 1868, Cuba enfrentaba tal vez la peor situación sanitaria conocida hasta entonces, debido en especial a una acumulación de males recrudecidos desde inicios del siglo XIX.

En preámbulos de guerra y a lo largo de la década de 1840, el país conoció de la fiebre amarilla, disentería y cólera, esta última extendida hasta los meses de septiembre y octubre de 1852, cobrándose alrededor 27 000 casos y unos 1 200 fallecidos. Los informes sanitarios que de oficio remitía el gobierno de la Isla a la corona en España comunica sin rubor que en 1851 la isla padeció de brotes de papera, dengue, sarampión, gripe, mucha fiebre amarilla y otra vuelta de disentería y viruela, enfermedades que azotaron hasta por lo menos 1868, algunas de ellas con alta mortalidad, entre la población más desprotegida.

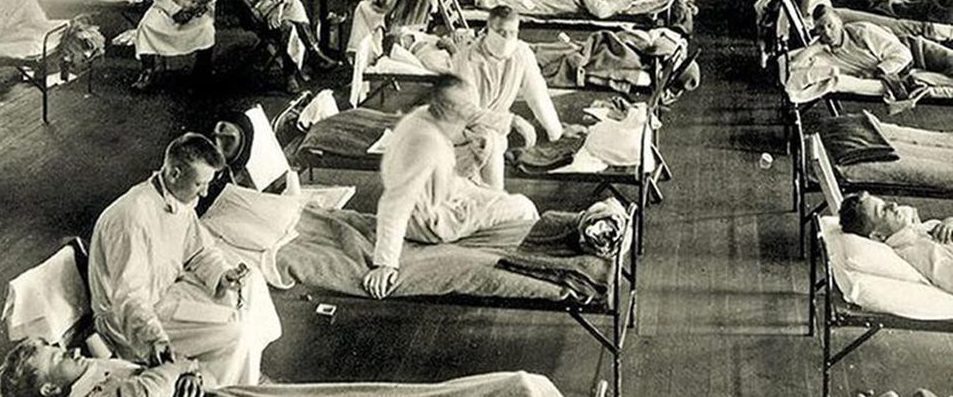

Por supuesto, al comenzar la contienda la situación sanitaria se complicó con el auge de enfermedades infecciosas en una imparable cadena de contagios entre campesinos refugiados en los poblados a causa de la guerra y soldados españoles proclives a enfermedades tropicales. Según comunicaciones, solo en 1871 el Ejército Expedicionario Español en Cuba había perdido por cólera, 1 126 hombres. Al final de los primeros diez años de la primera guerra murieron de fiebre amarilla 2 000 militares peninsulares. La cifra de enfermos y fallecidos en los hospitales de campaña del Ejército Libertador nunca se sabrá aunque se estima que el número de enfermos por brotes epidémicos y contagios no alcanzó tan altas cifras reportadas por las tropas españolas.

Esto se debió a las regulaciones que desde el primer momento se impuso el gobierno de la República de Cuba en Armas y el Ejército Libertador a pesar de que en el campo insurrecto el personal sanitario no solo debía enfrentar las lesiones traumáticas producidas en los combates, sino ocuparse de las enfermedades infecto contagiosas y el parasitismo que afectaba a las tropas, provocando bajas sanitarias y no pocas veces la muerte de los enfermos. Las condiciones de vida en la manigua, los vectores (mosquitos y otros insectos, ratas y ratones), las malas condiciones del agua, tomada directamente de ríos, lagos y charcos, eran fuente de transmisión de gérmenes.

El ejercicio de la medicina de los galenos cubanos en las dos guerras de independencia estuvo dirigido también al control y al tratamiento de epidemias, en especial la fiebre amarilla, la malaria, la disentería, el parasitismo intestinal, la difteria y el cólera, que estaban entre las enfermedades de mayor morbilidad y mortalidad entre las tropas mambisas y a la vez entre los pobladores de comunidades rurales.´

En la práctica, la asistencia médica a los heridos y enfermos en las condiciones precarias de la manigua era brindada por los oficiales médicos, asignados a diferentes grupos de combatientes. Sin embargo, las experiencias y conocimientos adquiridos sentaron las bases para la formación del Cuerpo de Sanidad Militar de la Guerra en febrero de 1895.

Los cubanos en campaña utilizaban en profusión los recursos de la medicina verde, entre estos la aguedita, planta muy empleada como febrífuga en sustitución de la quinina. Lo sorprendente es que en caso de epidemias o a la presencia de alguna enfermedad contagiosa, los médicos mambises, con independencia de aplicar los medicamentos naturales a mano, procedían a aislar a sus tropas, todo lo contrario de los soldados españoles enfermos que eran concentrados en hospitales de campaña y cuarteles situados por lo general en poblaciones, lo cual explica la alta morbilidad de ese ejército.

En Camagüey se tiene referencia de hospitales utilizados exclusivamente para estos casos, como el refugio que ofreció la cueva del Círculo, en la Sierra de Cubitas, La Leona en Maraguán y Los Callejones del Infierno, en la sierra de Najasa, lugares seleccionados por sus condiciones geográficas de aislamiento y relativamente distantes de las zonas de operaciones. O sea, que la práctica del distanciamiento entre las personas amenazadas por enfermedades transmisibles para protegerse de las mismas constituía una fórmula médica que los cubanos emplearon con éxito a pesar del acoso enemigo.

Fechado en 1896 llegó a nosotros el testimonio escrito en una de las paredes del hospital insurrecto situado en la cueva del Círculo:

"…mientras yo sudo mi fiebre, / a la luz de este farol, / del pueblo yanqui nos libre, / España con Cuba Libre, / bajo del cubano sol" y firma: Un español al servicio de Cuba.