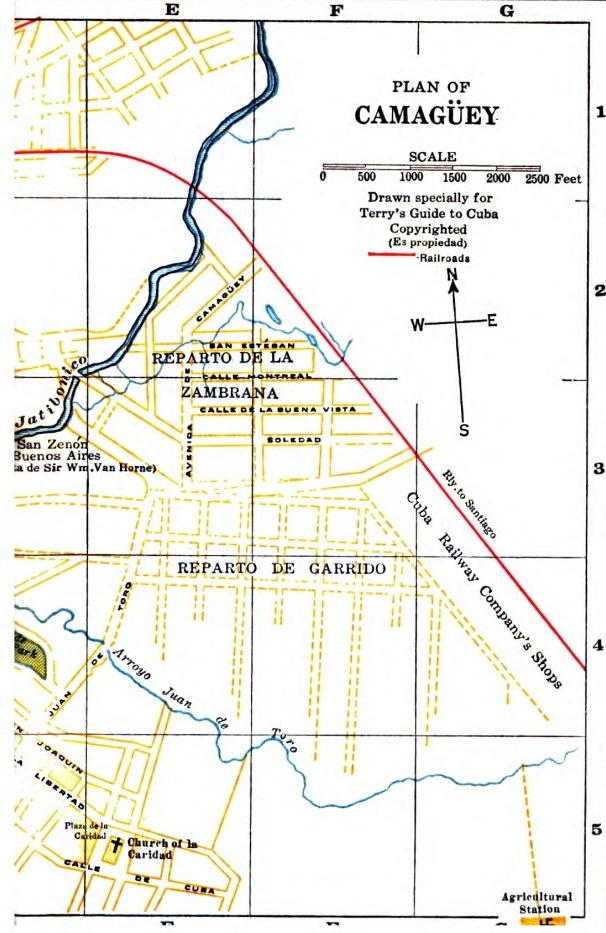

CAMAGÜEY.- Al iniciarse el siglo XX, la actual zona residencial que ocupa el reparto Garrido, al este de la ciudad de Camagüey, era apenas una finca del mismo nombre, con afluentes del río Hatibonico como el arroyo Juan de Toro al sur, mientras que al oeste era limitada por el Casino Campestre; por el norte la Avenida Van Horne la separa del reparto La Zambrana. Antiguas fotografías muestran una especie de entrada con rejas de hierro adosadas a columnas que imitaban grandes troncos de árboles.

El gran portón estaba situado como especie de límite en la principal vía del Casino Campestre, que aún mantiene la categoría de mayor parque urbano en el país, cuya historia se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se dedicaba a certámenes agrícolas, pecuarios e industriales.

Las primeras familias residentes fueron aquellas que restauraron un poder económico con nuevos patrones de vida y eligieron la construcción de elegantes quintas de diseño ecléctico con acento colonial.

Igualmente, tras recibir Camagüey su nombre oficial en 1903, se convirtieron en vecinos del nuevo reparto trabajadores con cierto poder adquisitivo, fundamentalmente del sector ferroviario desarrollado por empresarios norteamericanos en esa zona de expansión urbanística.

La Guía de Arquitectura y Paisaje de Camagüey y Ciego de Ávila indica que la urbanización de la finca fue en base a la cuadrícula clásica de manzanas cuadradas de 100x100 metros y la tipología arquitectónica es de viviendas unifamiliares con portal y jardín, separadas entre ellas, la mayoría de estilo ecléctico.

ANTECEDENTES DE UNA EXPANSIÓN URBANÍSTICA

Por estos tiempos Cuba da los primeros pasos en el nuevo sistema social de la República Neocolonial por la mano de los interventores norteamericanos tras culminar una treintena de años de enfrentamientos al colonialismo y el asfixiante comercio monopólico español que sin dudas significó el agotamiento de las arcas de la burguesía, originada en los latifundios ganaderos y el contrabando sistemático de carnes saladas, cueros y otros productos con representantes de otras potencias europeas presentes en el Caribe.

La Villa de Santa María del Puerto del Príncipe es el depósito de una joya cultural de aquellos tiempos: Espejo de paciencia. Es ese un poema épico histórico escrito por Silvestre de Balboa en 1608, basado en un hecho real del asedio de piratas ocurrido cuatro años antes, en el que se enmascara ingeniosamente la realidad, sobre todo del comercio de rescate.

También fueron afectadas las bolsas de campesinos y otros laborantes, pero en fin criollos, hijos de la tierra de memoria multicultural, quienes aportaron vidas y pertenencias a la causa en el tortuoso camino de la nacionalidad cubana.

Una de las emocionantes referencias a los pobladores de Puerto Príncipe, que sintetiza esta actitud ante la vida es la que publica José Martí el 28 de enero de 1893:

¡Ése sí es pueblo, el Camagüey! El sábado vienen todos, como un florín, a la ciudad, al baile y al concierto, y a ver a sus novias; y hay música y canto, y es liceo el pueblo entero, y la ciudad como una capital: ¡el lunes, a caballo todo el mundo, con el lazo a las ancas, a hacer quesos! Así, admirado, decía ayer un criollo que viene de por allá, y sabe, por esta y otras raíces, que no todo es en Cuba papel sellado y mármol de escalera, hecho a que escriban en él y a que pisen en él; ¡sino tronco de árbol, y mozos que pueden partir un rifle contra la rodilla!

Como antecedentes es necesario citar que fue sin dudas el siglo XVIII el más próspero para la arquitectura de la época colonial. Destaca el periodista Eduardo Labrada Rodríguez que esa centuria quedó marcada por casas de amplios aleros de tornapunta, combinados con verjas voladas de madera y puertas flanqueadas por medias pilastras, mientras que en el interior los arcos mixtilíneos constituyen el leit motiv de la etapa.

A partir del siglo XIX comienzan a introducirse sutilmente el neoclásico y el barroco: elementos volados acompañados de molduras, finas columnas distribuidas en toda la fachada y algunos cambios hacia formas neoclásicas.

Sobresale el novedoso sello diseñador del arquitecto español Dionisio de la Iglesia en el año 1862, con la construcción del Palacio Socarrás (calle Avellaneda esquina al callejón del Padre Keiser) en referencia a la majestuosidad y elegancia que lo hace distintivo con respecto al tipo más común de casas difundido en la localidad.

Los últimos edificios construidos en la otrora Villa de Santa María de Puerto Príncipe, en sentido general, a mediados del siglo XIX corresponden al arribo de ingenieros militares españoles, con conocimientos académicos de arquitectura, quienes emprendieron obras para renovar la defensa de la localidad como los cuarteles de caballería y el de infantería, así como de índole civil, como la remodelación del Ayuntamiento, el Teatro Principal… Entre 1805 y 1867 se construyen quince importantes edificaciones, entre ellas el cementerio, la Casa Cuna, el Campo de Marte (luego Casino Campestre), Sociedad Popular, Plaza de Toros, y la Cárcel.

El licenciado Oscar Prieto Herrera apunta que, al finalizar las guerras, la Villa “se distingue por tres elementos que evidencian la permanencia de su carácter colonial: su peculiar trazado urbano, sus majestuosas iglesias y las vetustas casas y edificios civiles que, mediante sus representativas fachadas con grandes aleros, pilastras, puertas españolas, quicios y rejas voladas definen el perfil de muchas calles y plazas de la ciudad”.

Foto: Leandro Pérez Pérez /Adelante

Foto: Leandro Pérez Pérez /Adelante

CUANDO LAS BARRIADAS REBASAN LOS LÍMITES

Al norte de la Villa, en el siglo XVII, surgió alejada del núcleo urbano la barriada cuyo nombre es La Vigía, en la cual se apostaba un centinela para denunciar los posibles arribos de piratas a la ubicación mediterránea, la tercera finalmente adoptada por la Villa andariega, desde su fundación en la bahía de Nuevitas.

La barrera natural que significaba el río Hatibonico, que encerraba el centro de poder político administrativo, igualmente había sido traspasada por el barrio de La Caridad, en el que el estilo ecléctico se impone en la arquitectura de entre las décadas de 1900 a 1930, con formas de interpretación muy personales, aun dentro del movimiento neoclásico o academicista, en especial con respecto a edificios públicos.

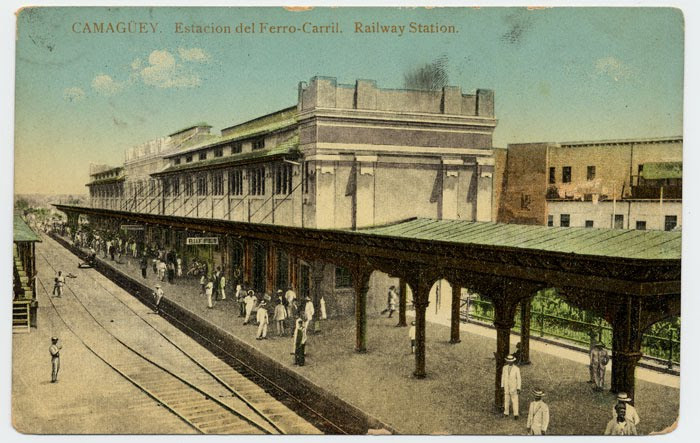

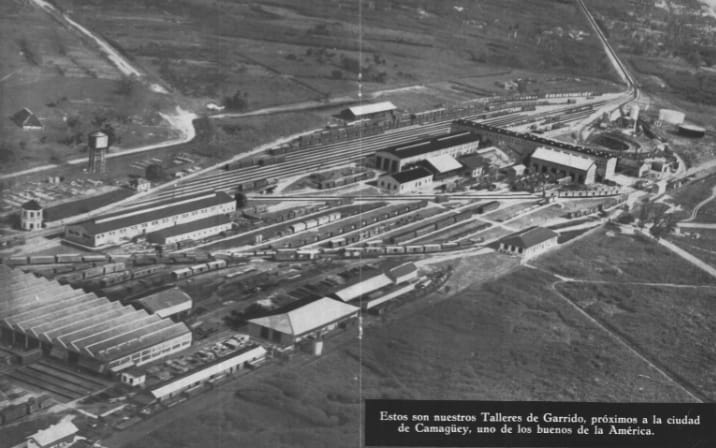

Los Ferrocarriles Consolidados de Cuba fueron una de las puntas de lanza capitalista para buscar beneficios en los albores de la seudorrepública en la Mayor de las Antillas, según consigna el periodista Eduardo Labrada Rodríguez en un artículo publicado el 18 de diciembre de 1974 en el periódico Adelante.

En New Jersey, Estados Unidos, se inscribe la empresa The Cuban Company en el año 1900 «con el fin de construir y explotar una vía férrea entre Santa Clara y Santiago de Cuba», con un trazado de 543 kilómetros, y bajo la dirección del emprendedor ingeniero Sir William Van Horne, que ya tenía experiencia en tierras canadienses. La Reina Victoria concedió a Van Horne el título de Caballero Jefe de San Miguel y San Jorge, por realizar en Canadá una obra ferroviaria similar.

Así, pues, el primer cuarto del siglo XX, Camagüey se perfilaba como lo que es hoy: el Centro Ferroviario de Cuba en la región central de la Isla. Para ese entonces se construyeron las Oficinas Centrales, la Estación Central de Viajeros y los amplios talleres de locomotoras y vehículos ferroviarios de Garrido.

Esa zona de desarrollo residencial no fue una excepción en la corriente constructiva con un estilo ecléctico que impone la arquitectura cubana entre las décadas de 1900 a 1930. Dadas las perspectivas del nuevo reparto, el 10 de octubre de 1921 se estableció una conexión con el centro de la ciudad por una línea de tranvías que, desde las calles Avellaneda y San Esteban, llegaba a la puerta de los talleres ferroviarios, circunvalando la nueva barriada.

Testigos de la etapa fundacional del reparto Garrido contaron al autor que en un camioncito Ford, más conocido como “tres patá”, se dedicaban a transportar materiales de la construcción y tuberías para la instalación del acueducto y alcantarillado en la vía principal, nombrada actualmente Avenida de Cornelio Porro, que parte desde la conexión con el Casino Campestre hasta la entrada del complejo ferroviario.

Los consultantes señalan las conveniencias de los años de buenaventura por la cantidad de encargos, aunque no dejaba de señalar el comportamiento de los capataces, supuestamente señores de confianza, que metían “mucha mano por la izquierda”, como decimos ahora y que, de vez en vez, daban la orden: “no baje aquí esa factura… sino en esta otra dirección”.

NO SIEMPRE SE CUIDÓ CADA LADRILLO

Desde el año 1973 es testigo de una época en que la mano del hombre distorsionó, o modificó, las estructuras de ladrillos y tejados de una de las mansiones de arquitectura ecléctica que perteneció a Doña Arteaga, establecida en la primera cuadra del reparto Garrido, la cual fue subdividida en cinco viviendas, incluido su amplio garaje.

La necesidad de viviendas más que todo, junto a la insensibilidad y el desconocimiento, provocaron serias modificaciones parciales en las fachadas e internas en las viviendas de estilo ecléctico correspondientes al período republicano, enmarcado entre 1900 y 1930. La vivienda citada ha sido subdividida en cinco locales en el primer y segundo pisos, y el garaje al fondo de un amplio patio, al cual se accede por un costado. El techo de tejas francesas que simulaba un castillo fue sustituido por una placa en los años ‘80 del pasado siglo, pero quedó una especie de torre con aspilleras, adosada a una de las esquinas.

El autor vivió aquí con su esposa. Desde 1973 fueron testigos de la modificación de estructuras de ladrillos y tejados de la mansión que perteneció a Doña Arteaga, subdividida en cinco viviendas, incluido su amplio garaje.

El autor vivió aquí con su esposa. Desde 1973 fueron testigos de la modificación de estructuras de ladrillos y tejados de la mansión que perteneció a Doña Arteaga, subdividida en cinco viviendas, incluido su amplio garaje.

En este fragmento de la Avenida Cornelio Porro se concentran las principales viviendas pertenecientes al movimiento ecléctico, el más difundido por la burguesía que rompe con la continuidad de la vivienda tradicional y se caracteriza por el uso de molduras sobre vanos, cornisa moldurada, pretil con balaustrada, vanos rectos, frisos decorados con esferas, macetas y copas, culminando el mismo, así como otros elementos constructivos.

Las tres viviendas situadas a la derecha de la vía corresponden a la etapa fundacional, incluso la del medio posee en su fachada una fecha de construcción: 1925.

Las tres viviendas situadas a la derecha de la vía corresponden a la etapa fundacional, incluso la del medio posee en su fachada una fecha de construcción: 1925.

Con ese presupuesto, los realizadores de este trabajo investigativo identificaron que las tres viviendas situadas a la derecha de la vía corresponden a la etapa fundacional, incluso la del medio posee en su fachada una fecha de construcción: 1925. En el segundo piso una especie de amplia terraza con balaustrada le insertaron unos tubos como columna y una placa de hormigón, que pudo ser práctico para la familia propietaria actual, pero es un atentado de mal gusto y viola los indicadores de la arquitectura.

Además, el inmueble fue dividido en dos viviendas: inferior y superior, aunque en la fachada no se aprecia la modificación.

Las obras llevadas a cabo a la entrada del reparto en la primera vivienda, que perteneció a la familia del abogado Fernández Mata, son ejemplo de que la restauración o conservación de un edificio con valores arquitectónicos que definieron una época no solamente debe corresponder a las buenas prácticas promovidas por la Oficina del Historiador de la Ciudad, sino que también son responsabilidad de los propietarios.

Las obras llevadas a cabo a la entrada del reparto en la primera vivienda, que perteneció a la familia del abogado Fernández Mata, son ejemplo de que la restauración o conservación de un edificio con valores arquitectónicos que definieron una época no solamente debe corresponder a las buenas prácticas promovidas por la Oficina del Historiador de la Ciudad, sino que también son responsabilidad de los propietarios.

Como ejemplo de que la restauración o conservación de un edificio con valores arquitectónicos que definieron una época no solamente debe corresponder a las buenas prácticas promovidas por la Oficina del Historiador de la Ciudad, sino que también son responsabilidad de los propietarios, son las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en la primera vivienda, a la entrada del reparto, que perteneció a la familia del abogado Fernández Mata.

Los actuales dueños, cualesquiera que sean sus intenciones de comercializar los espacios, han respetado íntegramente la estructura y los interiores con las correspondientes molduras en las paredes, techos y mejoras en el techo de madera del portal de múltiples usos en la parte trasera, y construcción de una atractiva jardinería alrededor de la casa y exteriores.

En el lado izquierdo de la primera cuadra de la alameda, rodeada de árboles, se aprecia una de las obras monumentales correspondientes a las mansiones eclécticas que bajo la regencia de una dependencia del Ministerio del Interior ha conservado sin modificaciones los valores arquitectónicos desde el triunfo de la Revolución en 1959 hasta la fecha, incluidos los amplios ventanales, espacios sobresalientes de la estructura, portales y otros espacios.

El autor ha comprobado que en la segunda cuadra de la Avenida hay otra edificación en la que los caseros originales escogieron en el diseño una especie de reproducción de un castillo con representación de fortificaciones y una torre, aunque con una selección muy personal recoge los elementos que la definen como eclécticos. La edificación, por falta de mantenimiento y diversidad en las responsabilidades materiales está seriamente dañada, al punto de ser declarada inhabitable.

En la segunda cuadra de la Avenida hay otra edificación en la que los caseros originales escogieron en el diseño una especie de reproducción de un castillo.

En la segunda cuadra de la Avenida hay otra edificación en la que los caseros originales escogieron en el diseño una especie de reproducción de un castillo.

En la cuadra siguiente dos edificaciones de una sola planta muestran en columnas y bajo relieves en frisos que se pueden apreciar como de origen ecléctico, aunque son muchas las modificaciones que las hacen descartar como ejemplos valiosos.

Capilla de las Siervas de María. Foto: Tomada del perfil en Facebook de Leannys Cedeño Blanco

Capilla de las Siervas de María. Foto: Tomada del perfil en Facebook de Leannys Cedeño Blanco

El reparto Garrido además tiene las características de tener inmuebles relacionados con las distintas creencias religiosas, desde la espiritista y protestante hasta la católica. Precisamente, en la calle Gonzalo Moreno No. 54, entre Segunda y Tercera, podemos encontrar un convento perteneciente a la congregación religiosa Las Siervas de María (1875) y su capilla, edificada entre 1926 y 1947. En el convento radica actualmente la Escuela Especial Nguyen Van Troi, mientras que el local de la capilla está deteriorado por la falta de mantenimiento, ahora responsabilidad de la Iglesia Católica.

En la intersección de la Avenida Cornelio Porro con calle Cuarta existe otra edificación que se ha mantenido en buenas condiciones y alberga otros servicios del Ministerio del Interior. Enfrente está el edificio de la que fue clínica mutualista Ignacio Agramonte, que se edificó a partir de 1908 —aunque es escasa la bibliografía— y actualmente son muchas las modificaciones que el inmueble inicial ha recibido y es ocupado por el Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja.

A la derecha por la calle Cuarta No. 258, entre Cornelio Porro y Van Horne, hay un séptimo inmueble con ciertas características, el cual es sede de la dependencia provincial de la Aduana, aunque edificaciones modernas al costado derecho y fondo provocan una ruptura con el movimiento ecléctico en el reparto Garrido.

De las llamadas casas de diseño norteamericano y canadiense, las bungalows, solamente una ha sobrevivido con integridad al paso de alrededor de 115 años.

De las llamadas casas de diseño norteamericano y canadiense, las bungalows, solamente una ha sobrevivido con integridad al paso de alrededor de 115 años.

El resto ha sido muy maltratado, modificado mitad de madera original con mampostería y otros finalmente destruidos en los últimos años, pues solo quedan las bases, donde se montaban las estructuras.

En fin, el reparto Garrido, de la ciudad de Camagüey, guarda tesoros arquitectónicos de una época, como los coloniales en el Centro Histórico y en las primeras expansiones urbanísticas, nacidas con nuevas concepciones estilísticas en sus edificaciones.

Las palabras escritas por un viajero en una de las postales dan cuenta de la impresión que daban esas mansiones y viviendas.

De lo vivo a lo pintado hay tanto como de la luna al sol, sobre todo si compara usted esta postal de noche con la de día (…) Los cuadros al óleo resaltan muy hermosos de lejos, pero si nos acercamos... ¡Oh Camagüey, tierra de las muchachas bonitas, yo te saludo!

*Texto inédito, fechado en enero del 2019. De manera especial recordamos a su autor, un colega camagüeyano, José Gilberto Valdés Aguilar (1950-2024) con este paseo por su barrio, ejemplo de curiosidad y de arraigo.