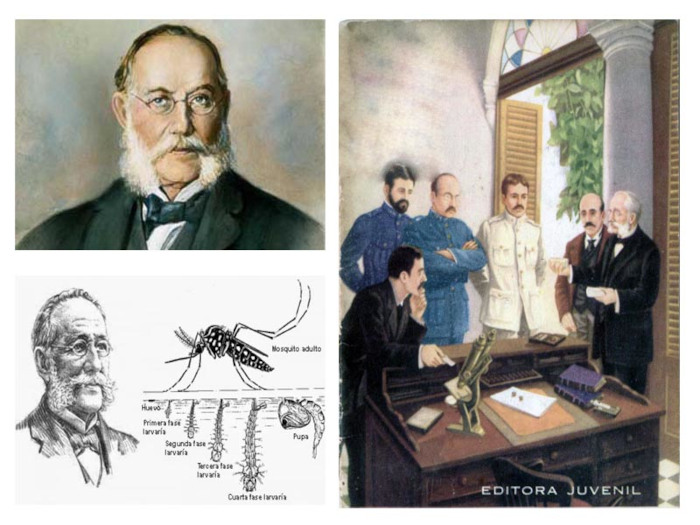

LA HABANA .- Un acontecimiento trascendental para la historia de la salud humana ocurrió el 14 de agosto de 1881 en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, cuando el médico epidemiólogo cubano Carlos J.Finlay Barrés presentó su tesis de que el mosquito era el agente transmisor de la fiebre amarilla en el país.

Aunque en su memoria demostró hipotéticamente que la hembra de aquel insecto era la emisora de lo que hoy se conoce por el nombre de Aedes aegypti, la teoría la publicó la Revista Anales, de la referida institución.

Con anterioridad, médicos de varios países sospecharon algo similar sobre tal propagador de la enfermedad de persona a persona, pero ninguno había propuesto una identificación taxonómica precisa de especie alguna que pudiera ser la transmisora, lo cual abrió la posibilidad de comprobar de manera experimental la concepción del sabio de la actual provincia Camagüey.

Pese a que era conocida por epidemiólogos extranjeros y sus colegas cubanos, nunca la sometieron a una comprobación independiente durante 20 años y a ello contribuyó no solo su absoluta novedad, sino también el auge de estudios sobre la búsqueda del microorganismo causante que en alguna medida opacaron las investigaciones, según especialistas en la materia.

Solo entre 1927 y 1929 concluyeron que el agente causante no era una bacteria sino un virus, gracias a Finlay y su único colaborador, el médico español Claudio Delgado Amestoy, quienes entre 1881y 1900 verificaron las transmisiones correspondientes.

En ese sentido, practicaron 104 inoculaciones y al menos en 16 casos brotó la fiebre amarilla benigna o moderada y, en consecuencia, en 1893, 1894 y 1898 Finlay formuló y divulgó, incluso internacionalmente, las principales medidas por adoptar para evitar tales epidemias.

Sus disposiciones estaban dirigidas a la destrucción de las larvas de los mosquitos en sus propios criaderos, las que se aplicaron con éxito en 1901 en Cuba, Panamá y en otras naciones.

En acción, el despotismo de Estados Unidos

No obstante, y en actitud calificada de prepotencia imperialista, las autoridades sanitarias estadounidenses desconocieron por completo las dos primeras comisiones enviadas a La Habana en 1889 y 1899.

Es más, la cuarta, encabezada por Walter Reed, surgió en 1899 a solicitud del gobernador militar Leonard Wood, debido al fracaso de sus medidas ante la epidemia de fiebre amarilla.

Sin embargo, en las prioridades del primero no figuraba la teoría del mosquito y apenas le interesaba comprobar si el bacilo de Sanarelli era su causante e hizo todo lo posible para defender su tesis.

A propósito, desde Estados Unidos, elevaron a Reed de manera injustificada al rango de “descubridor de la causa de la fiebre amarilla” en gesto típico de apropiación indebida de tecnología y muy propio del naciente sistema imperialista que evidenció su política de dominación con su primera intervención militar en nuestro país.

Por el contrario, una exitosa campaña dirigida por el médico militar estadounidense William Gorgas, en 1901 en La Habana, con medidas recomendadas por Finlay, puso de manifiesto que este tenía toda la razón.

Aun así, entre 1905 y 1915, eminentes investigadores europeos lo propusieron para la candidatura al Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que conceden cada año en varias especialidades la Real Academia Sueca de Ciencias y otras instituciones para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad.

Pero nunca se lo entregaron al noble galeno que por primera vez expuso ante el mundo una nueva forma de contraer las enfermedades epidémicas mediante un agente intermedio.

Carlos J. Finlay Barrés (Puerto Príncipe, Camagüey, 3 de diciembre de 1833); La Habana (20 de agosto de 1915), pasó a la historia por su condición de benefactor de la humanidad: en homenaje a su nacimiento quedó instituido el Día de la Medicina Panamericana; en Cuba el Día de la Medicina Latinoamericana y del Trabajador de la Salud.

La Academia de Ciencias de Cuba recuerda y elogia al más ilustre de los científicos cubanos, con una oración que celebra la institución desde que la acordó en 1933 en ocasión de su centenario.

En 1975 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo incluyó entre los expertos más destacados de la historia en esa disciplina y seis años después, el 25 de mayo de 1981, adjudicó, por primera vez, el Premio Internacional que lleva su nombre, en aras de reconocer avances en la Microbiología.